DELFÍN RODRÍGUEZ

ABC

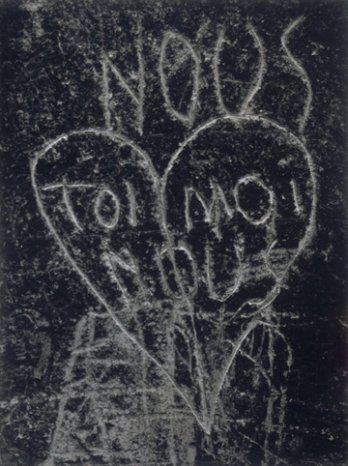

Son, las fotografías de los grafiti de Brassaï (1899-1984), como la piel de la vida y de la muerte, de la inocencia y de la desesperación, de la pasión y de las revoluciones, dejados olvidados en paredes y muros, lenguajes esquemáticos y rotundos como si fueran -que lo fueron siempre- textos escritos y figurados con la urgencia de la necesidad o del deseo en la superficie de la materia, rudamente, hiriendo expresivamente esas superficies de sacrificio que son los muros en el interior de las ciudades, en su aparente exterior, lo que no es sino la más trágica o inocente de las interioridades, aunque estén en las calles, en lugares suburbanos o céntricos, marginales o monumentales, siempre azarosos, como perdidos y nómadas, «espacios del adentro», como escribiera Henri Michaux y recordara el propio Brassaï en un texto de 1958.

Levedad de una obsesión. Además, los grafiti -que le obsesionaron y apasionaron toda su vida- tienen de antiguo una rara cualidad, y es la de que no pesan, ya que poseen curiosamente la levedad de los grutescos, sin sombras ni volumen, sin profundidad, como no sea los que les proporciona el propio soporte del muro o de la pared en su accidentado existir, o la que les otorga la materia con la que pueden estar hechos, que, a veces, les concede relieve y, otras, la dimensión de la hendidura, tan expresiva de los sentimientos y emociones de la mano -anónima casi siempre- que la realiza, del mismo modo que ocurre con el leve espesor que puede dejar una tiza o un poco de pintura.

Los grafiti fueron confiscados brillante e intencionadamente de su destino efímero gracias a las deslumbrantes fotografías que Brassaï comenzara a realizar al inicio de los años treinta, siguiendo en cierta medida la tradición reciente de los ejemplos de fotografía comprometida con lo cotidiano de Eugène Atget, que ya había apasionado a algunos surrealistas, especialmente a Man Ray. Convertidos en fotografías tantas veces nocturnas, con la luz propia y posible del momento en el que fueran realizados, como en complicidad con los anónimos autores de los grafiti, Brassaï no sólo se convirtió en el insólito «ojo de París», como escribiera su amigo Henry Miller, sino que consiguió, al aislarlos y descontextualizarlos, crear tanto un documento de lo extraño, de lo marginal y periférico, de lo extraviado, de lo más íntimo y sin tiempo del ser humano, como un paseo antropológico tentado por lo primitivo e infantil, por lo originario y lo metropolitano, público y privado a la vez, exterior e interior de lo que no se dice, y, sin embargo, es sentido profundamente, a pesar de sus lenguajes formalmente frágiles pero intensamente potentes e inquietantes, como si fueran el lado oscuro de la vida -el más habitual, sin embargo- de cualquiera, de todos, históricamente reprimido por la sociedad y la cultura, por las convenciones.

Espejo de nosotros mismos. Lo más fascinante es que, cuando Brassaï fotografía los grafiti, los aísla, los separa de los muros, los convierte en obras de arte llenas de misterio, inexplicables, y, sin embargo, tan cotidianas que todos nos reconocemos en ellas, todos hubiéramos podido ser sus autores, como si una pulsión incontrolada recorriera como un temblor la vida y su necesidad de expresarnos de esa manera, de la mesa del estudiante al papel, de la tierra a los árboles, de los muros a las paredes, de las piedras a cualquier recóndita superficie.

Lienzos metafóricos que su fotografía -la fotografía- convirtió en obras de arte, porque supo mirarlos con esa intención y hacerlos coincidir con las obras y los intereses de sus muchos amigos artistas de la vanguardia de entreguerras y después, de Klee a Picasso, de Miró a Man Ray, de Dalí a Dubuffet, de los surrealistas a los informalistas y tachistas, pintores matéricos y otras opciones, incluido el mismísimo Tàpies, que así lo reconocía hace muchos años -y se reproduce en el catálogo un magnífico texto del pintor catalán- o el propio Cuixart. Basta recordar algunas obras de esos años de Dau al Set para comprobarlo.

Se trata -la revolución de Brassaï con sus grafiti- de una extraordinaria coincidencia o complicidad entre la fotografía y el arte de la vanguardia. Lo que habría podido ser entendido como un documento visual (ya fuera sociológico, antropológico o histórico) fue por él transformado en fotografía de vanguardia, en obra de arte, gracias a encuadres y luces, a su condición fragmentaria; al misterio de la materia presentada y representada, a los trazos y hendiduras de las palabras y de las figuras; a sus relieves, con fotografías de luces rasantes, sin tiempo, pero con apasionada tendencia por la nocturna, es decir, artificial o selénica, como hiciera en algunas otras de sus series como la impresionante Paris de nuit (1932), que coincide con las primeras de sus fotografías de grafiti que atrajeron rápidamente a los surrealistas, aunque siempre anduviera con ellos como un compañero de viaje, nómada él mismo.

Primeras veces. Precisamente, en Minotaure publicaría sus primeras fotografías y sus primeros textos al respecto, casi en coincidencia con las que hizo para revelar esculturas involuntarias con el mismo Dalí y para la misma publicación que llevaban sus amigos Tériade y Eluard. Después vendrían la atracción de Dubuffet o Tàpies y de tantos otros por su obra y sus antológicas sobre sus grafiti, primero en el MoMA de Nueva York (1956) y después en el Institute of Contemporary Art de Londres (1958).

Fotógrafo excepcional, escritor, ensayista, corresponsal de prensa, formado también en Berlín, «ojo de París» y amigo -y fotógrafo- de los artistas más decisivos de la vanguardia histórica del siglo XX, Brassaï, como si ya estuviera fuera del tiempo, tan actual como su obra, expone ahora sus grafiti en el Círculo de Bellas Artes.

No sólo creo que es una exposición estelar, sino que además coincide con la de Jean Dubuffet y el idioma de los muros que tanto le debe, y no sólo por su relación amistosa durante los años cincuenta. Imágenes improvisadas, veloces, clandestinas, a veces manchas y otras veces brochazos de rabia, en ocasiones, aprovechados deterioros o agujeros de la piel de la pared, como en un palimpsesto aparentemente destinado al reino de lo que nunca se recuerda, al del olvido, que fueron con Brassaï recuperados para la memoria de manera fascinante.

Levedad de una obsesión. Además, los grafiti -que le obsesionaron y apasionaron toda su vida- tienen de antiguo una rara cualidad, y es la de que no pesan, ya que poseen curiosamente la levedad de los grutescos, sin sombras ni volumen, sin profundidad, como no sea los que les proporciona el propio soporte del muro o de la pared en su accidentado existir, o la que les otorga la materia con la que pueden estar hechos, que, a veces, les concede relieve y, otras, la dimensión de la hendidura, tan expresiva de los sentimientos y emociones de la mano -anónima casi siempre- que la realiza, del mismo modo que ocurre con el leve espesor que puede dejar una tiza o un poco de pintura.

Los grafiti fueron confiscados brillante e intencionadamente de su destino efímero gracias a las deslumbrantes fotografías que Brassaï comenzara a realizar al inicio de los años treinta, siguiendo en cierta medida la tradición reciente de los ejemplos de fotografía comprometida con lo cotidiano de Eugène Atget, que ya había apasionado a algunos surrealistas, especialmente a Man Ray. Convertidos en fotografías tantas veces nocturnas, con la luz propia y posible del momento en el que fueran realizados, como en complicidad con los anónimos autores de los grafiti, Brassaï no sólo se convirtió en el insólito «ojo de París», como escribiera su amigo Henry Miller, sino que consiguió, al aislarlos y descontextualizarlos, crear tanto un documento de lo extraño, de lo marginal y periférico, de lo extraviado, de lo más íntimo y sin tiempo del ser humano, como un paseo antropológico tentado por lo primitivo e infantil, por lo originario y lo metropolitano, público y privado a la vez, exterior e interior de lo que no se dice, y, sin embargo, es sentido profundamente, a pesar de sus lenguajes formalmente frágiles pero intensamente potentes e inquietantes, como si fueran el lado oscuro de la vida -el más habitual, sin embargo- de cualquiera, de todos, históricamente reprimido por la sociedad y la cultura, por las convenciones.

Espejo de nosotros mismos. Lo más fascinante es que, cuando Brassaï fotografía los grafiti, los aísla, los separa de los muros, los convierte en obras de arte llenas de misterio, inexplicables, y, sin embargo, tan cotidianas que todos nos reconocemos en ellas, todos hubiéramos podido ser sus autores, como si una pulsión incontrolada recorriera como un temblor la vida y su necesidad de expresarnos de esa manera, de la mesa del estudiante al papel, de la tierra a los árboles, de los muros a las paredes, de las piedras a cualquier recóndita superficie.

Lienzos metafóricos que su fotografía -la fotografía- convirtió en obras de arte, porque supo mirarlos con esa intención y hacerlos coincidir con las obras y los intereses de sus muchos amigos artistas de la vanguardia de entreguerras y después, de Klee a Picasso, de Miró a Man Ray, de Dalí a Dubuffet, de los surrealistas a los informalistas y tachistas, pintores matéricos y otras opciones, incluido el mismísimo Tàpies, que así lo reconocía hace muchos años -y se reproduce en el catálogo un magnífico texto del pintor catalán- o el propio Cuixart. Basta recordar algunas obras de esos años de Dau al Set para comprobarlo.

Se trata -la revolución de Brassaï con sus grafiti- de una extraordinaria coincidencia o complicidad entre la fotografía y el arte de la vanguardia. Lo que habría podido ser entendido como un documento visual (ya fuera sociológico, antropológico o histórico) fue por él transformado en fotografía de vanguardia, en obra de arte, gracias a encuadres y luces, a su condición fragmentaria; al misterio de la materia presentada y representada, a los trazos y hendiduras de las palabras y de las figuras; a sus relieves, con fotografías de luces rasantes, sin tiempo, pero con apasionada tendencia por la nocturna, es decir, artificial o selénica, como hiciera en algunas otras de sus series como la impresionante Paris de nuit (1932), que coincide con las primeras de sus fotografías de grafiti que atrajeron rápidamente a los surrealistas, aunque siempre anduviera con ellos como un compañero de viaje, nómada él mismo.

Primeras veces. Precisamente, en Minotaure publicaría sus primeras fotografías y sus primeros textos al respecto, casi en coincidencia con las que hizo para revelar esculturas involuntarias con el mismo Dalí y para la misma publicación que llevaban sus amigos Tériade y Eluard. Después vendrían la atracción de Dubuffet o Tàpies y de tantos otros por su obra y sus antológicas sobre sus grafiti, primero en el MoMA de Nueva York (1956) y después en el Institute of Contemporary Art de Londres (1958).

Fotógrafo excepcional, escritor, ensayista, corresponsal de prensa, formado también en Berlín, «ojo de París» y amigo -y fotógrafo- de los artistas más decisivos de la vanguardia histórica del siglo XX, Brassaï, como si ya estuviera fuera del tiempo, tan actual como su obra, expone ahora sus grafiti en el Círculo de Bellas Artes.

No sólo creo que es una exposición estelar, sino que además coincide con la de Jean Dubuffet y el idioma de los muros que tanto le debe, y no sólo por su relación amistosa durante los años cincuenta. Imágenes improvisadas, veloces, clandestinas, a veces manchas y otras veces brochazos de rabia, en ocasiones, aprovechados deterioros o agujeros de la piel de la pared, como en un palimpsesto aparentemente destinado al reino de lo que nunca se recuerda, al del olvido, que fueron con Brassaï recuperados para la memoria de manera fascinante.