CARLOS REVIRIEGO

El Mundo

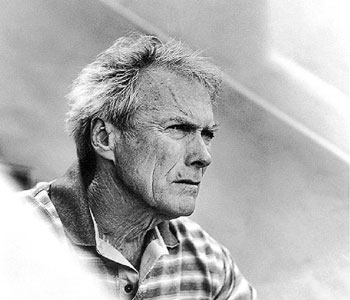

El estreno de una película de Clint Eastwood siempre es un acontecimiento cinematográfico. Gran Torino es el título del filme que llega hoy a las salas, pocas semanas después de El intercambio. El cineasta regresa a la interpretación en un papel que, según él, es su último trabajo como actor: el de un veterano de guerra racista y chapado a la antigua cuyo reverso conoceremos cuando entra en contacto con unos vecinos de origen asiático. Para celebrar la llegada del filme -que ha arrasado en la taquilla y la crítica de EEUU- El Cultural ha enfrentado dos visiones que arrancan todos los matices del prolífico genio estadounidense.

Hay algo en las grandes películas testamentarias que escapa a los juicios cinematográficos. La corriente del filme transborda el caudal fílmico y se convierte en una expresión íntima y desnuda, atravesada por imágenes de despedida que quedan impresionadas a fuego en la retina. No olvidamos el último gesto fílmico de Antonioni, cruzando la catedral de San Pietro en el limbo digital de Lo sguardo di Michelangelo (2004); o el plano final de Robert Altman, un ángel blanco de la muerte atravesando la cámara en El último show (A Praire Home Companion, 2006); tampoco el sereno recorrido de una casa habitada por ánimas en Los muertos (The Dead, 1987), la última obra (maestra) de John Huston. Son películas que atesoran el sueño de la lucidez al final del camino. Hay algo arrolladoramente conmovedor en su paz espiritual, en cómo sus autores sentían el final y lo aceptaban. Las películas-testamento imponen la sensación de que asistimos a un bello crepúsculo y nunca queremos que termine. Eso sucede con Gran Torino.

Ya desde su primer western, Infierno de cobardes (High Plains Drifter, 1976), muchas películas de Eastwood forman un tipo especial de cine necrofílico, dominado por las relaciones entre los muertos y los vivos. En Gran Torino, estas tensiones son especialmente significativas. Clint Eastwood lo ha dejado claro. El protagonista de Gran Torino, un inolvidable carcamal llamado Walt Kowalski, representa su última incorporación como actor y por tanto su aparición final. Lo deja todavía más claro en la película: se filma repetidamente como un fantasma surgiendo de las tinieblas, y en último travelling su cuerpo descansa en un ataúd. En los títulos de cierre, su voz quebrada arrastra con aliento de ultratumba la afligida canción del título que él mismo ha compuesto. En el caso de otro cineasta, una película como Gran Torino -con toda la “incorrección” que corre por sus venas- no sería tan significativa, pero tratándose de Eastwood, adquiere una posición crucial en diversos frentes.

Camino de redención

En su dimensión documental, es un conmovedor broche a una carrera interpretativa labrada desde las barricadas del anti-establishment; en el terreno histórico, es el destino lógico de una cierta lectura del mito masculino en el western y el triller de los últimos 40 años, al tiempo que se ofrece como camino de redención y puesta al día de lo que el Eastwood-personaje representa en el imaginario político, social y cultural norteamericano. El viejo Kowalski es el alma y la carne de Gran Torino. Es un viudo que no soporta a su hijos y nietos, ex veterano de la guerra de Corea y ex trabajador de la fábrica Ford, un gruñón literal, un misántropo, un racista que vive en los suburbios de Detroit en un vecindario con etnias y razas diversas. Las tirantes relaciones con sus vecinos de la etnia Hmong tomarán otra dirección cuando se enfrenta a un grupo de street boys y se transforma en el héroe justiciero, en el mentor de un joven asiático que será el receptor de su legado. No deja de asombrar cómo a partir de un guión del novel Nick Schenk, Eastwood construye un personaje que es suma y compendio de su corpus cinematográfico, palimpsesto gestual de una manera intransferible de “ser” y de “estar”. Parecían justificados los rumores de que Eastwood preparaba el regreso de Harry Callahan, pues hay mucho de Harry el Sucio en Kowalski, pero también de Josey Wales (El fuera de la ley), de Red Stovall (Honkytonk Man), de Tom Highway (El sargento de hierro), de William Munny (Sin perdón), de Frankie Dunn (Million Dollar Baby)... hasta el punto de que el viejo Kowalski deja de ser un mero trasunto eastwoodiano para mostrarse como resumen de su leyenda.

Si en la primera parte lleva los estereotipos de héroe eastwoodiano a un extraño lugar entre la autoparodia y la vindicación, en el tramo final bascula hacia la gravedad, la culpa y la confesión. El pasaje final, que sella con las palabras “tengo luz”, recogen una lúcida relectura del espacio moral del justiciero en la sociedad civil, al tiempo que establece una resonante metáfora de la colisión de la América de Obama con el imaginario fílmico de Eastwood, quien no duda en detonar su propia leyenda desde dentro. Frente a la tragedia que ha provocado el código de la vieja escuela, el mito toma conciencia de que el tiempo ha pasado por encima de él. En el transparente movimiento de regeneración ética de Gran Torino, donde la población multirracial toma por completo el destino del relato, resuena la metáfora de un país que se abre a una nueva y reconfortante era. A todo crepúsculo le sigue un amanecer.

Hay algo en las grandes películas testamentarias que escapa a los juicios cinematográficos. La corriente del filme transborda el caudal fílmico y se convierte en una expresión íntima y desnuda, atravesada por imágenes de despedida que quedan impresionadas a fuego en la retina. No olvidamos el último gesto fílmico de Antonioni, cruzando la catedral de San Pietro en el limbo digital de Lo sguardo di Michelangelo (2004); o el plano final de Robert Altman, un ángel blanco de la muerte atravesando la cámara en El último show (A Praire Home Companion, 2006); tampoco el sereno recorrido de una casa habitada por ánimas en Los muertos (The Dead, 1987), la última obra (maestra) de John Huston. Son películas que atesoran el sueño de la lucidez al final del camino. Hay algo arrolladoramente conmovedor en su paz espiritual, en cómo sus autores sentían el final y lo aceptaban. Las películas-testamento imponen la sensación de que asistimos a un bello crepúsculo y nunca queremos que termine. Eso sucede con Gran Torino.

Ya desde su primer western, Infierno de cobardes (High Plains Drifter, 1976), muchas películas de Eastwood forman un tipo especial de cine necrofílico, dominado por las relaciones entre los muertos y los vivos. En Gran Torino, estas tensiones son especialmente significativas. Clint Eastwood lo ha dejado claro. El protagonista de Gran Torino, un inolvidable carcamal llamado Walt Kowalski, representa su última incorporación como actor y por tanto su aparición final. Lo deja todavía más claro en la película: se filma repetidamente como un fantasma surgiendo de las tinieblas, y en último travelling su cuerpo descansa en un ataúd. En los títulos de cierre, su voz quebrada arrastra con aliento de ultratumba la afligida canción del título que él mismo ha compuesto. En el caso de otro cineasta, una película como Gran Torino -con toda la “incorrección” que corre por sus venas- no sería tan significativa, pero tratándose de Eastwood, adquiere una posición crucial en diversos frentes.

Camino de redención

En su dimensión documental, es un conmovedor broche a una carrera interpretativa labrada desde las barricadas del anti-establishment; en el terreno histórico, es el destino lógico de una cierta lectura del mito masculino en el western y el triller de los últimos 40 años, al tiempo que se ofrece como camino de redención y puesta al día de lo que el Eastwood-personaje representa en el imaginario político, social y cultural norteamericano. El viejo Kowalski es el alma y la carne de Gran Torino. Es un viudo que no soporta a su hijos y nietos, ex veterano de la guerra de Corea y ex trabajador de la fábrica Ford, un gruñón literal, un misántropo, un racista que vive en los suburbios de Detroit en un vecindario con etnias y razas diversas. Las tirantes relaciones con sus vecinos de la etnia Hmong tomarán otra dirección cuando se enfrenta a un grupo de street boys y se transforma en el héroe justiciero, en el mentor de un joven asiático que será el receptor de su legado. No deja de asombrar cómo a partir de un guión del novel Nick Schenk, Eastwood construye un personaje que es suma y compendio de su corpus cinematográfico, palimpsesto gestual de una manera intransferible de “ser” y de “estar”. Parecían justificados los rumores de que Eastwood preparaba el regreso de Harry Callahan, pues hay mucho de Harry el Sucio en Kowalski, pero también de Josey Wales (El fuera de la ley), de Red Stovall (Honkytonk Man), de Tom Highway (El sargento de hierro), de William Munny (Sin perdón), de Frankie Dunn (Million Dollar Baby)... hasta el punto de que el viejo Kowalski deja de ser un mero trasunto eastwoodiano para mostrarse como resumen de su leyenda.

Si en la primera parte lleva los estereotipos de héroe eastwoodiano a un extraño lugar entre la autoparodia y la vindicación, en el tramo final bascula hacia la gravedad, la culpa y la confesión. El pasaje final, que sella con las palabras “tengo luz”, recogen una lúcida relectura del espacio moral del justiciero en la sociedad civil, al tiempo que establece una resonante metáfora de la colisión de la América de Obama con el imaginario fílmico de Eastwood, quien no duda en detonar su propia leyenda desde dentro. Frente a la tragedia que ha provocado el código de la vieja escuela, el mito toma conciencia de que el tiempo ha pasado por encima de él. En el transparente movimiento de regeneración ética de Gran Torino, donde la población multirracial toma por completo el destino del relato, resuena la metáfora de un país que se abre a una nueva y reconfortante era. A todo crepúsculo le sigue un amanecer.