Como el origen de la humanidad, quizá el origen del cine moderno haya que buscarlo en los filmes de este director francés en el continente negro

GONZALO DE LUCAS

La Vanguardia/Clarín

Imaginemos la nouvelle vague, escuchemos las películas (nunca se piensa en ver el cine sólo a partir de los sonidos). Con la pantalla en negro, tal vez reparemos en los juegos de palabras o la voz en off ensayística. Casi todo eso procede de Jean Cocteau, que motivó un acercamiento al cine más íntimo y lírico, la escritura en primera persona. Pero al tiempo descubriremos otro tono, más crudo, directo y espontáneo, que caracteriza sobre todo los diálogos: una sensación de inmediata calidez. Fue el magisterio de otro Jean, Rouch, quien no hacía sus películas frente a la gente que filmaba, sino junto a ellos. Fue el otro padre - el de la estirpe documental-de la nouvelle vague.Tal vez, el primer cineasta negro.

Empezó dirigiendo documentales etnográficos en África,pero Damouré, el amigo al que filmaría toda la vida, le pidió que hicieran juntos alguna "película de verdad, una película como las de vaqueros que se ven en las salas". Y se puso a inventar historias. Como al principio las rodaba sin sonido sincrónico, se sentaba junto a los actores ante la moviola y juntos improvisaban diálogos sobre los planos. En la Cinémathèque, los jóvenes que soñaban con hacer cine descubrieron entonces que se podía unir la historia cotidiana (y documental) con los mitos del cine americano, la habitación propia y la pantalla.

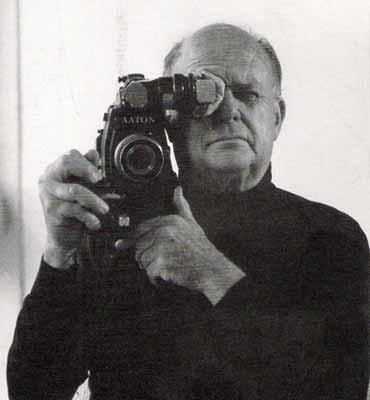

Rouch enseñó a los cineastas de la nouvelle vague que cualquiera podía filmar. En los cincuenta, el cine se había vuelto una maquinaria pesada y sofisticada. Pero Rouch, con sus películas rodadas en 16 mm, cámara al hombro y más tarde sonido directo, lo volvió doméstico y le hizo recorrer de nuevo las calles: la cámara hacía traspiés, reencuadraba, dudaba.

Nada la podía fijar. Y de aquella emoción que causó a algunos jóvenes perdidos en los bulevares de París ver las callejuelas ebrias y oscuras de la lejana Abidjan, surgió un impulso inmediato: se podía hacer cine filmando a tus amigos, a tu pareja, en tu dormitorio. No se necesitaban equipos de iluminación, ni una buena cámara, sino un intercambio, el de una persona que filma y otra que es filmada. Y hubo todavía algo más imperecedero en aquella enseñanza: les transmitió que podrían filmar toda la vida.

Ese fue el espíritu de Jean Rouch que traspasó a Rivette, Rohmer o Godard. Una forma de encabalgar un filme tras otro, sin temor a rodar un mal plano, adar un paso en falso, a desorientarse. Sin detenerse en reevaluar lo ya ha hecho, sin pretender rodar solo obras perfectas, sin envejecer melancólicos y con los pies hundidos en la tierra.

Rouch rodó un centenar de películas, muchas de ellas olvidadas, otras fallidas, y la historia acabó bien: hizo algunos de los filmes más bellos de la tierra, filmó Yo, un negro, La pirámide humana y la mejor película de aventuras, La caza del león con arco. Filmes que no hay forma de detener, y en los que la sangre corre caliente: Rouch es uno de los pies del cine moderno porque paradójicamente enseñó a perder pie.

Su nula influencia en el cine iberoamericano supuso que éste ignorara una de las ramas principales de las nuevas olas. La primorosa edición que acaba de editarse en España en DVD -doce películas de Rouch con un libro sobre su figura como director-debería empezar a dar sombra porque, de entre de todos los grandes cineastas, Rouch es quizás el único que concibió el cine únicamente como placer. El placer de ver los ojos de los amigos y las mujeres amadas, los lugares hasta el amanecer. Ese placer lo reconocieron algunos jóvenes en la Cinémathèque, y ya no dejaron de filmar.

Jean Rouch transmitía que no se filma lo que ya está atrás, sino lo que está a punto de suceder: lo que perseguimos amar, la espera y la caricia. Filmaba muy cerca de la gente: radiante, desenfocada, en trance.

Aquel hombre no tenía tiempo para envejecer mirando estático su pasado, y cuando presentó La pirámide humana, tal vez su obra maestra, rodada en 1959, su mujer, una enfermera negra con la que llevaba casado treinta años, tomó la palabra para decir que le ilusionaba estar allí. Era la primera vez que ella veía la película.

Empezó dirigiendo documentales etnográficos en África,pero Damouré, el amigo al que filmaría toda la vida, le pidió que hicieran juntos alguna "película de verdad, una película como las de vaqueros que se ven en las salas". Y se puso a inventar historias. Como al principio las rodaba sin sonido sincrónico, se sentaba junto a los actores ante la moviola y juntos improvisaban diálogos sobre los planos. En la Cinémathèque, los jóvenes que soñaban con hacer cine descubrieron entonces que se podía unir la historia cotidiana (y documental) con los mitos del cine americano, la habitación propia y la pantalla.

Rouch enseñó a los cineastas de la nouvelle vague que cualquiera podía filmar. En los cincuenta, el cine se había vuelto una maquinaria pesada y sofisticada. Pero Rouch, con sus películas rodadas en 16 mm, cámara al hombro y más tarde sonido directo, lo volvió doméstico y le hizo recorrer de nuevo las calles: la cámara hacía traspiés, reencuadraba, dudaba.

Nada la podía fijar. Y de aquella emoción que causó a algunos jóvenes perdidos en los bulevares de París ver las callejuelas ebrias y oscuras de la lejana Abidjan, surgió un impulso inmediato: se podía hacer cine filmando a tus amigos, a tu pareja, en tu dormitorio. No se necesitaban equipos de iluminación, ni una buena cámara, sino un intercambio, el de una persona que filma y otra que es filmada. Y hubo todavía algo más imperecedero en aquella enseñanza: les transmitió que podrían filmar toda la vida.

Ese fue el espíritu de Jean Rouch que traspasó a Rivette, Rohmer o Godard. Una forma de encabalgar un filme tras otro, sin temor a rodar un mal plano, adar un paso en falso, a desorientarse. Sin detenerse en reevaluar lo ya ha hecho, sin pretender rodar solo obras perfectas, sin envejecer melancólicos y con los pies hundidos en la tierra.

Rouch rodó un centenar de películas, muchas de ellas olvidadas, otras fallidas, y la historia acabó bien: hizo algunos de los filmes más bellos de la tierra, filmó Yo, un negro, La pirámide humana y la mejor película de aventuras, La caza del león con arco. Filmes que no hay forma de detener, y en los que la sangre corre caliente: Rouch es uno de los pies del cine moderno porque paradójicamente enseñó a perder pie.

Su nula influencia en el cine iberoamericano supuso que éste ignorara una de las ramas principales de las nuevas olas. La primorosa edición que acaba de editarse en España en DVD -doce películas de Rouch con un libro sobre su figura como director-debería empezar a dar sombra porque, de entre de todos los grandes cineastas, Rouch es quizás el único que concibió el cine únicamente como placer. El placer de ver los ojos de los amigos y las mujeres amadas, los lugares hasta el amanecer. Ese placer lo reconocieron algunos jóvenes en la Cinémathèque, y ya no dejaron de filmar.

Jean Rouch transmitía que no se filma lo que ya está atrás, sino lo que está a punto de suceder: lo que perseguimos amar, la espera y la caricia. Filmaba muy cerca de la gente: radiante, desenfocada, en trance.

Aquel hombre no tenía tiempo para envejecer mirando estático su pasado, y cuando presentó La pirámide humana, tal vez su obra maestra, rodada en 1959, su mujer, una enfermera negra con la que llevaba casado treinta años, tomó la palabra para decir que le ilusionaba estar allí. Era la primera vez que ella veía la película.